追跡!インパクトマップの軌跡

こんにちは!斎藤英次商店マーケティングチームの中谷です。

さて皆さん、「社会的インパクト」という言葉、聞いたことありますか?

特定の事業がもたらす社会や環境の変化のことです。主にステークホルダーや投資家に対して事業評価のひとつの方法として活用されています。いわば対外評価ですね。

しかし社内で事業を考えるうえでも、この「社会的インパクト」を考えるのはとても大切なことです。何故なら社会に受け入れられる事業でなければ、継続・維持することなどできないからです。

爆誕!インパクトマップチーム

当社では、社外より講師を招き、4~5人のメンバーで、月に2回、事業の環境側面、サステイナブルへの様々な取り組みについて、検討・実践し続けています。その中でくだんの社会的インパクトについて我が社でも作成することとなり、該当メンバーが協力して進めることになりました。

衝撃!インパクトとは

「社会的インパクト」という言葉から連想することは何でしょうか?

少なくとも私は「インパクト」という言葉が持つイメージが先行して、社会が、世界が騒然とするような、そんな出来事・事象を想像していました。そうすると我々の事業、更には業界で考えてもなかなか思い浮かびません。

しかし「昔は違ったのに、今は普通になっていること」と言われ、ハッとしました。

例えば「電話」があります。受話器の先は時代とともに「交換台」⇒「家(固定電話)」⇒「個人(移動電話)」と変化しました。そして固定電話は「ダイヤル」⇒「プッシュ」と変わり、移動電話に至っては今や手のひらサイズのパーソナルコンピュータとも言うべきスマートフォンが一般化しています。いま記載したどれもが社会的インパクトを伴っています。スマホが登場した時もかなりの衝撃でした。しかしZ世代にとっては「スマートフォン」など当たり前で、生まれた時からそこにある、何の衝撃もない普通のものとなっているのです。

難解!我が社のインパクト

さて、そう考えると我が社が身を置く業界にも大きな社会的インパクトがあります。再生資源を扱う、ということ。これ自体が大きな社会的インパクトです。特に古紙についてはその歴史も古く、その結果、古紙を含めた「専ら物」という概念が法律にも組み込まれるほど、一般化もしています。

ではそろそろ自社の事業について考えてみます。我が社も設立からもうじき80年を迎えます。先に述べた通り、社会に受け入れられ続けなければ達成できない周年だと自負もしています。それでもやはり難しい。チームでは侃々諤々と議論をたたかわせることになったのです。

解式!インパクトマップ

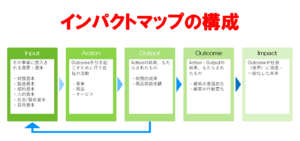

ここまで何度か書きました「インパクトマップ」。今更ですが何のことかお分かりですか?

事業を「社会的インパクト」で評価するにあたり、そのイン/アウトを明確にし、分かりやすく明示した図表、とでも言いますか。数々の企業が独自に社会的インパクトを表現しており、これが正解!というものは特にありません。名称も我が社では「インパクトマップ」と呼称しますが、「ロジックモデル」や「価値創造プロセス/モデル」と言った方が一般的かも知れません。

独自の表現と言いましたが、基本的な社会的インパクトまでの流れは共通なので、ご紹介します。

1.インプット

その事業に投入される財務・非財務資産です。以下の6つに分類、注目します。

①財務資本

金融資産、負債、株式など金銭的な価値指標。

②製造資本

物理的製品サービスを生産するための資源。工場・機械・技術・原材料などを含む。

③知的資本

特許、ブランド、企業文化やノウハウなどの非物理的資産。

④人的資本

従業員のスキルや経験、能力など人材に帰属する。

⑤社会・関係資本

企業とステークホルダーとの関係、ネットワークや信頼など。

⑥自然資本

その事業で利用する自然資源や与える環境への影響。

2.アクション(プロセス)

我が社ではアクションと言いますが、他社のインパクト資料を拝見してもプロセスの方が一般的です。

インプットを用いて社内で行う行動・事業がここにあたります。研究開発など商品手前を表記している会社もあれば、ここが商品・サービスとしている会社もあります。

ちなみに当社では商品・サービスをここに設定しました。

3.アウトプット

事業の成果です。ここも会社によっては売上等財務を置くところと、商品・サービスを置くところがあるようです。どちらにしてもここは定量評価となります。

我が社でも同様です。アクションに商品・サービスを置いているので、ここでは売上や取扱数量などが該当します。

4.アウトカム

ここは商品・サービスによってもたらされた顧客の変化です。会社によってはアウトカムとインパクトを同列に記載しているところもあり、明確な決まりはありません。イメージ的には影響発現が短期かつ範囲が狭いものがアウトカム、長期かつ範囲が広いものがインパクトと定義されることが多いようです。外目線の評価であり、定性評価となります。

我が社では当社商品・サービスで直接影響を受けた顧客の変化・変容と定義しました。

5.インパクト

ようやくたどり着きましたインパクト。アウトカムが一般化、社会に浸透して変化した結果となります。アウトカムとインパクトは同一線上にあり、そのどこを切り取るかでアウトカムかインパクトかが分かれる。そしてそれは各企業の判断、表現方法による、といったところでしょうか。

我が社では、長期的に見た社会に与えたい影響、達成すべき目標としました。その先にはSDG‘sが鎮座しています。

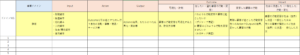

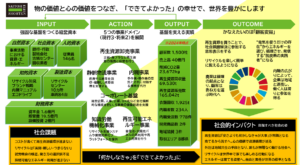

上図はインパクトマップ作成にあたり要件整理に使用したマトリクスフレームです。事業ドメインごとに整理しました。

実践!心の価値

先述のようにマップには5つのカテゴリが存在します。それらを埋めるに際し、まず事業ドメインごとに考えることにしました。

我が社の場合、現在は再生資源卸売事業、内職市場事業、静脈物流事業に分類できます。それぞれが扱っている商品・サービスを考えれば、意外とインパクトやそこに鎮座する持続可能な社会のためのゴールを連想するのは難しくありません。そもそも我が社ではVision2046で、”Zero Waste、Zero Carbon”を掲げています。これはそれぞれ”目標12 つくる責任、つかう責任”、”目標13 気候変動に具体的な対策を”に該当します。そして内職市場事業では”目標8 働きがいも経済成長も”につながります。

インプットは実際にその事業に投資している資本ですし、アクションは我々の事業そのものです。我々のマップで言うとアウトカム=顧客の声なので実際の顧客ヒアリングで得たご意見とインパクトを紐づけていく。残ったアウトプットも、項目や数字は当然把握しているので、あとは事業ごとにどの成果を紐づけるか、といった検討を経て、ついにインパクトマップが完成したのです。

文章にするとこんなもんですが、実作業はきっちり3か月かかりました…。思った以上に難しい、というか悩ましい作業でした。

誰の言っていることもそれらしく聞こえ、それでいて誰が言っていることもしっくりこない、初めのうちはその繰り返しですから。

教化!社内ワークショップ

このインパクトマップの考え方、実は我が社のミッションである「物の価値と心の価値をつなぎ、『できてよかった』の幸せで世界を豊かにします。」ととても相性が良く、来期以降の事業計画にこの考え方は反映されます。

そうなると社員全員にこの考え方が浸透しないと意味がない!ということでまずは考え方に慣れてもらおうと、社内ワークショップを実施しました。

ゲーム感覚で理解してもらうため、SDG‘s目標(インパクト)と資本金(インプット)をランダムにひいて、そこからマップを埋めていく、というものです。これが意外と面白く、参加者にも好評でした。機会があれば詳細をご報告したいと思います。

践行!中にも外にもインパクト

これからはより社会や環境に対する影響というものが評価されていくでしょう。しかし本当の意味で目を向けている人はまだ少数派ではないでしょうか。資本主義社会では、やはり事業として成り立たないとなかなか社会的インパクトを与えるのは難しいと思います。

だからやらないのではなく、だからやる。これからも斎藤英次商店は自らが掲げるミッションビジョンに挑戦し続けます!